【ローカル企業とSDGs】コミュニケーションデザインとソーシャルデザインで社会問題にアプローチ。『九州産業大学』

海洋プラスチックごみ問題

問題の本質はどこにある?

海の恵みに支えられ豊かな暮らしと文化を育んできた五島列島・小値賀島。その美しい海をおびやかす存在“海洋プラスチックごみ”。長年、島民を悩ませてきたこの問題の解決に向け、島の若手が中心となり、ごみの回収活動を行なってきた一方で、ごみを島外に運び出すには大きな費用がかかるため、人目につかない場所に埋め立て処分するしかないという悲しい現実も抱えていた。

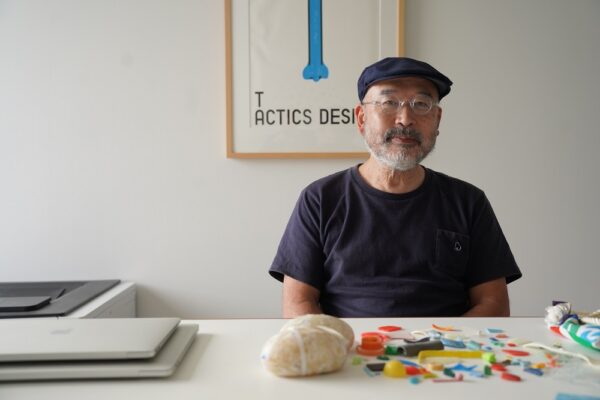

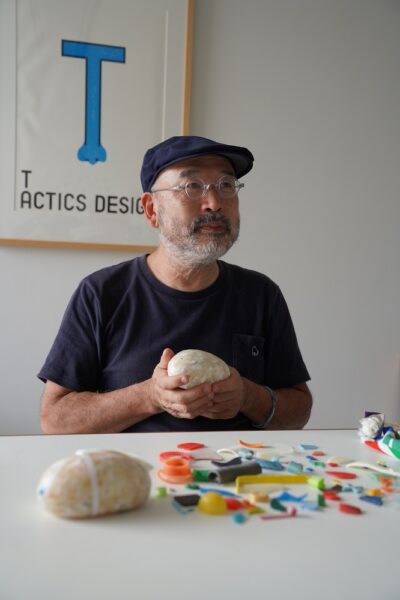

1962年長崎市生まれ。大学卒業後、株式会社サンリオ入社、広告制作会社・フリーをを経て株式会社電通九州入社。九州の数多のクライアントのコミュニケーションデザイン・ブランディングに携わる。ニューヨークADC金賞・グッドデザイン賞・電通広告賞・福岡産業デザイン賞など受賞歴多数。2021年4月より現職。

前職の頃から縁あって何度も島に足を運んでいた九州産業大学 芸術分野 ソーシャルデザイン学科・伊藤敬生教授は、ビーチはきれいになっても、ごみを回収してきちんと処分する手立てがない状況を知り、「人間の暮らしをよくするために半世紀前から一気に普及したプラスチックには、流通の軽量化に貢献してきた側面もあります。ですから、海洋プラスチックごみは、便利なゆえに大量につくられて捨てられたり、軽いがゆえに風に飛ばされたりして海を漂うことになった被害者でもあるんです。悪いのはプラスチックではなく、人間。そこに立脚しないと問題を見誤ってしまう。そのことを多くの人に気づいてもらい、海洋ごみ問題を知ってプラスチック製品との正しい関わり方を考えることが大切ではないかと思うようになりました」。

特殊技術を持つメーカーとの出合いで

製品開発が実現したが社会問題は解決しない

伊藤教授が、島を元気にするさまざまな活動を行なう「おぢかアイランドツーリズム」とともに立ち上げた「SEA you againプロジェクト」。海洋プラスチックごみの再生技術で特許を持つ横浜のプラスチックメーカー『テクノラボ』との出合いにより、回収したごみを「資源」として購入してもらい、アップサイクル製品をつくることが可能に。さらに、離島における生活排水問題に関心を寄せる無添加石けんのパイオニア『シャボン玉石けん』にも賛同を得て、100%小値賀島産の海洋プラスチックを材料とする石けんケースと無添加石けんをセットにした石けんケース『mu(ムー)』の製造・販売を実現した。

「デザインというと多くの人は形あるものをつくることを想起されるかもしれません。でも、問題を感じとることや発見することからデザインは始まっていて、役に立って人々を幸せにするものをつくるのがデザインだし、不必要なものをつくらないのもデザイン。ソーシャルデザインとは世の中のいろんな問題を解決する行為自体のことで、必ずしも美しい形をつくることを目的としているわけではありません。また、ソーシャルデザインはSDGsというものに危なっかしさを感じることもあります。プラスチック問題も飲酒運転問題も、プラスチックやアルコールが悪いわけではなく、正すべきは人の心のはず。大切なのは、その問題がどこから来てどこに向かおうとしているのか正しく認識することや、問題を正しく見極めること。そのうえで、正しい情報を正しく、かつチャーミングなメッセージで伝え、より多くの人に『自分ごと化』してもらうことができれば、気づきを広げることができるでしょう。その役割を担うのがコミュニケーションデザイン。『つくる』の先にある『つなげる』とか『広げる』という領域まで含めて、僕の研究であり教育なのです」。

九州産業大学 芸術学部 ソーシャルデザイン学科 伊藤研究室

住所:福岡市東区松香台2-3-1