あの人の人生履歴書|TikToker/タレント ばりやわとんこつ [2組目]

“バリカタ”な下積み時代を経験した2人が、

男女の絶妙な距離感とときめきを映した

ショート動画で、視聴者の心を柔らかく解きほぐす

自分のキャラとは違う博多弁女子は抵抗感があった

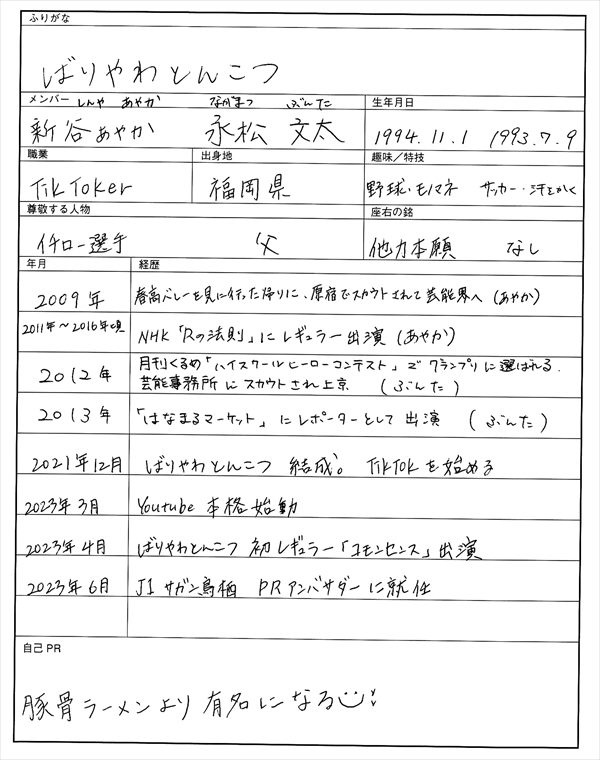

TikTokの開設から半年足らずで20万フォロワー、YouTube始動から一ヶ月で一億再生達成と、絵に描いたようなSNSドリームを叶えた「ばりやわとんこつ」のあやかさんとぶんたさん。SNS以外でのメディア露出も増えてきたが、実は紆余曲折を経ての”今”を掴んだ2人なのだ。

「小学校の高学年から高校卒業まで千葉の小さな町で過ごして、14歳の時に原宿の竹下通りで最近までお世話になっていた事務所にスカウトされました。なんかモテそうだしお金稼げそう、ぐらいの気持ちで芸能界に入って。ガッツリやったお仕事としては16~20歳頃まで出演していたNHKの『Rの法則』という番組です。他にもいろんなオーディションを受けていましたね。大きかったのが2歳ぐらいで受かったNTT東日本のCM。私がずっとやってきた野球とお芝居を求められるもので、イチローさんと共演できたんです。それからメジャーどころのテレビ出演や雑誌取材がたくさん来て、『売れたやん!』と思っていたら仕事も徐々になくなっていって。友だちに遊びに誘われても『ごめん、仕事』って嘘ついて断って。忙しくない自分を認められない状態でした」(あやか)

「僕は18歳の時に『月刊くるめ』の『ハイスクールヒーロー』というコンテストでグランプリを受賞して、芸能事務所にスカウトされました。上京してからはオーディションに落ちまくるんですけど、『はなまるマーケット』のレポーターに起用されてデビューしたんです。ただ、同級生が就職していく中で自分だけバイトをしていて、思い描いてた理想とほど遠くみそうになることもありました」(ぶんた)

共にくすぶっていた20代前半。そこからどう持ち直したのだろう。

「一番のきっかけはニュージーランドへの留学。英語をおぼえたかったし視野を広げたくて3カ月行きました。日本だと『仕事は?』と聞かれたら、私は相手が自分を知らない時点で言えなくなってしまって。保育士だってずっと偽ってたんです。ニュージーランドだと夢自体を『めっちゃカッコいいじゃん』って超リスペクトしてくれて。だから、向こうで私は超有名女優ということになってます(笑)。帰国してからは人生を楽しむ方向にシフトできて、コロナで芸能の仕事は相変わらずなかったけど乗り切れましたね」(あやか)

「僕は2年周期ぐらいで辞めようと考えていましたけど、『絶対いつかは…』と思って走り続けてきたみたいな。コロナの時もなんかせんといかんと思ってYouTubeやってみて、一人でパスタを作る動画をあげたりしました。マジでそれ今は非公開です(笑)。全然伸びなかったけど、そこで動画編集を勉強したのが今、TikTokに繋がったり、舞台をやっていたのも今の動画の掛け合いに活用されていて、全部が繋がっているなと思います。本当に迷いましたけど、続けてきてよかった」(ぶんた)

2人が出会ったのは’21年12月。あやかさんが故郷を発信するために博多弁の映画を撮ろうと、知り合いの監督に相談してぶんたさんを紹介されたことがきっかけだ。影響力を持った上でやりたいことをやらないと、多くの人に届かないと思い始めたTikTokの最初の投稿がいきなり100万回再生を記録。動画投稿に本腰を入れることになるが、最初は抵抗もあったと話す。「YouTuberと言われるのも舐められそうで当時は嫌で。勝手なイメージで、 芸能の仕事をしていたから一般の人と同じ土俵に立つことはB級グルメみたいな感覚だったんです。元々あざといようなタイプでもなかったし、軽い女って思われてもやだなとか。でも、たくさんの反響をいただいてからは『さあ動画やろう!』『TikTokerです!』と思えるようになりました」(あやか)

「2人とも演技経験があったので、そこは一般の人に負けんやろって自信がありました。リアリティを最も大事にしていて、実は一分ぐらいの動画の中に目線やカメラワークとか、組かいテクニックがめっちゃ入っています。そこは職人的に極めていきたいです。僕らのコンテンツを丸々真似されても、僕らほど数字は伸びないと思います。ただ、タイミングは本当に良かった。始めるのが一年遅れていたら、今の数字は出せていないかもしれません」(ぶんた)

長年じっくりと蒔いてきた種が、TikTokによってついに発芽した2人。知り合って2年も経っていないとは思えないコンビネーションも人気の秘訣だ。

「トークのリズム感がめっちゃ合うなとは出会った初日から思いました。共に戦っている感じですかね。2人だとブーストがかかる。レギュラー番組に出る時も、台本とか読まなくなったんです。決まり事はぶんたくんに任せて、枠の中で自由にやるのが私の仕事と思っています」(あやか)

「…台本は目を通せよ」(ぶんた)